Zur Entstehungsgeschichte der Petri-Pauli-Kirche in Tiflis

(Dokument des Monats)

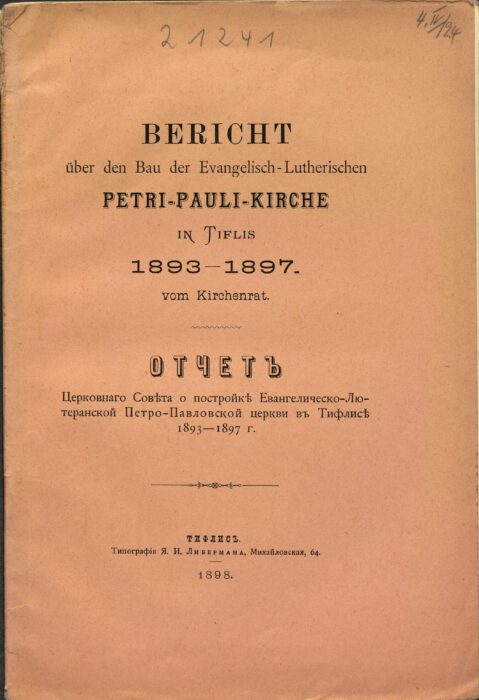

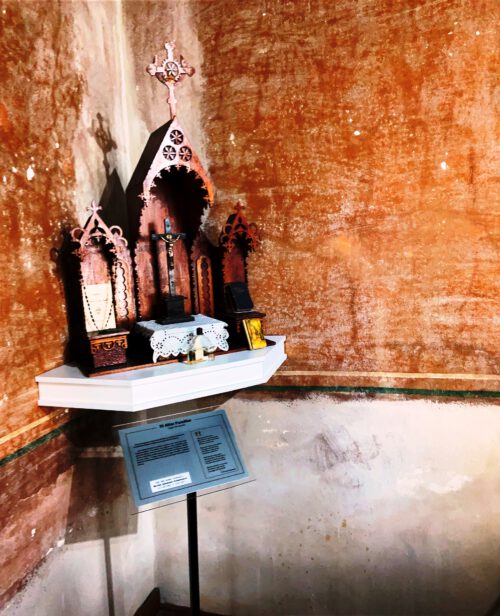

Unser Quellenbestand zur Geschichte der deutschen Minderheit im Transkaukasus ist um ein weiteres seltenes Dokument reicher geworden. Es handelt sich um den „Bericht über den Bau der Evangelisch-Lutherischen PETRI-PAULI-KIRCHE in Tiflis 1893–1897“, herausgegeben vom Kirchenrat, Tiflis 1898.

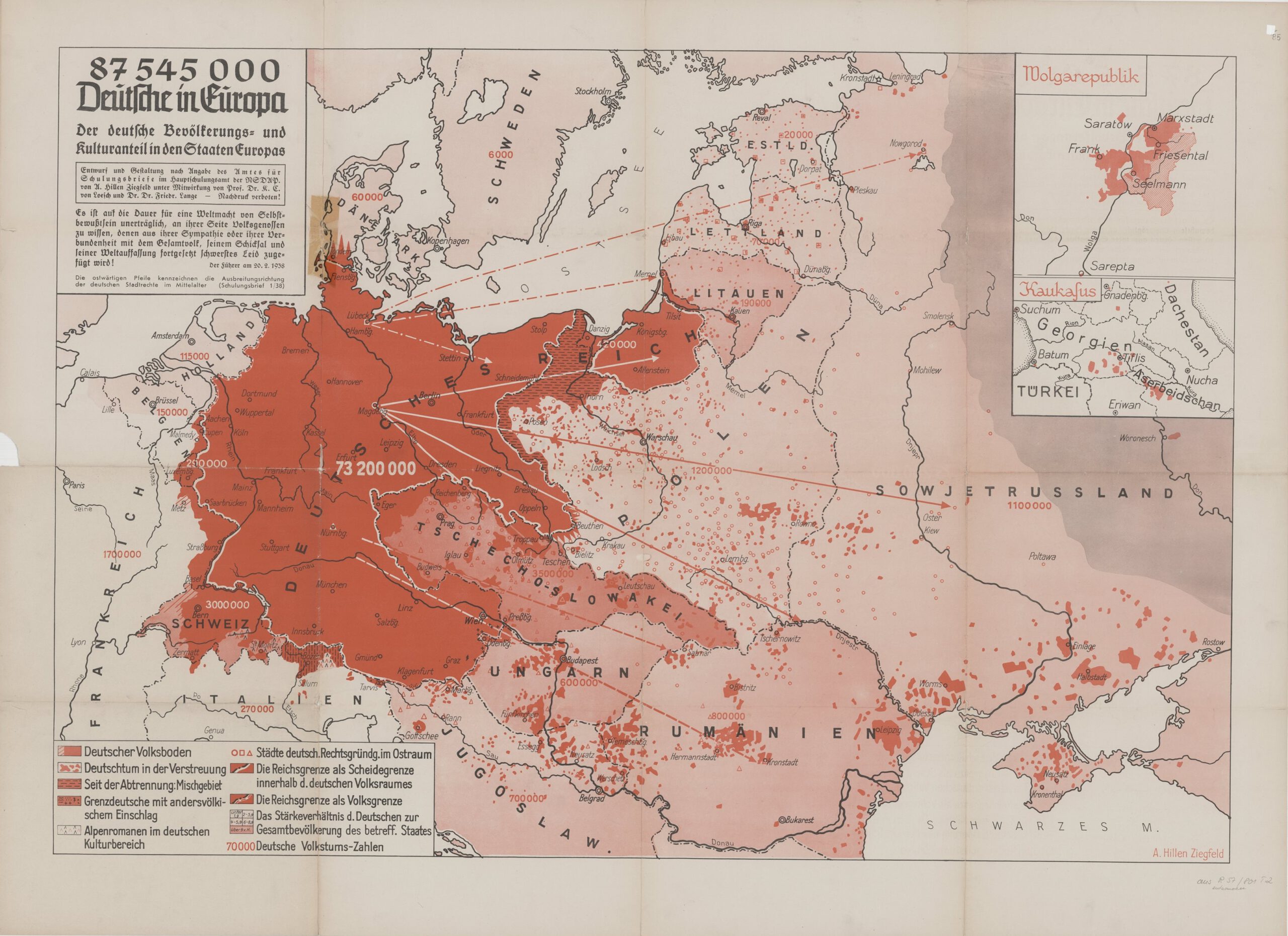

In der Broschüre finden sich wertvolle Hinweise auf die Entstehungsgeschichte der städtischen evangelisch-lutherischen Gemeinde in Tiflis (heute Tbilissi), die mit der Ansiedlung der württembergischen „Glaubensseparatisten“ im Herbst 1818 in direkter Verbindung steht.

Unter den anfänglich sieben Kolonien gab es eine unmittelbar in der Vorstadt mit dem Namen Neu-Tiflis. Dort wurde bereits im Februar 1834 das erste Kirchengebäude eingeweiht; die Siedlung selbst wurde 1861 eingemeindet und bildete seither den Kern des Kirchspiels Tiflis. Mit der Zeit wurden die Räumlichkeiten der einstigen Kolonistenkirche zu eng für die rasch wachsende Stadtgemeinde, und so beschloss der Kirchenrat, ein neues Gotteshaus zu bauen.

Die Broschüre enthält detaillierte Schilderungen nicht nur des finanziellen und bautechnischen Ablaufs der Bauarbeiten, sondern auch der innerkirchlichen Entwicklungen der Tifliser Gemeinde im 19. Jahrhundert. Am 18. Mai 1897 wurde die Petri-Pauli-Kirche unter großem Aufgebot von zahlreichen kirchlichen und weltlichen Würdenträgern, darunter Großfürst Nikolai Michajlowitsch und weitere hochrangige Vertreter der Militär- und Zivilverwaltung im Transkaukasus, eingeweiht.

Weiterlesen